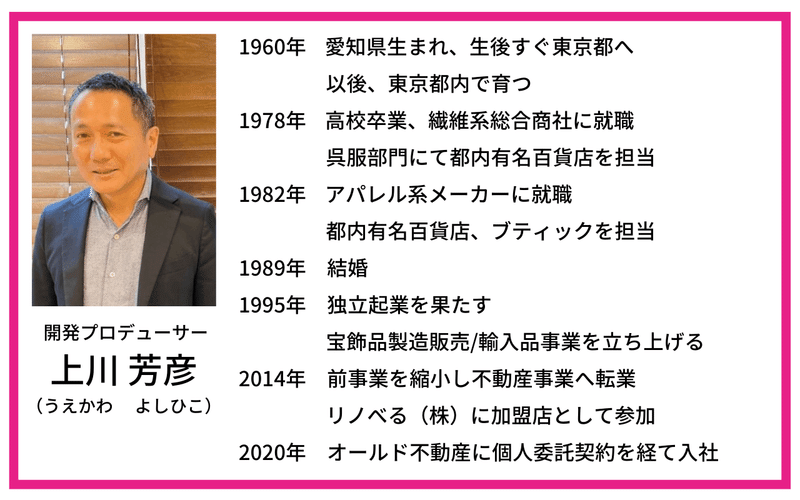

先読む開発プロデューサー 上川芳彦」について

レンタルスペース「リノスペ」を運営しているスタッフは、基本的にはご利用いただくゲストと顔をあわせることはありません。

でも…カフェやショップのように、スタッフの人柄や想いがお客さまに伝わって、「こんな人たちが関わっているスペースって面白いな」と少しでも感じてもらえたら嬉しいな、と考えています。

9月より、リノスペチームのメンバーがどのような人生を歩んできて、どのような想いで今の仕事に関わっているかを、プロのライターが取材し、ご紹介する「月刊リノスペチーム」がスタートしました!創刊号、第2号、第3号とお読みいただけたでしょうか。よろしければぜひ併せてお読みくださいませ。

第4号は、どの時代でも生き抜ける着眼点をもつ開発プロデューサー、上川芳彦(うえかわよしひこ)が主役です。

「リノスペ」は、リノベーションによるレンタルスペースだ。2019年7月に高輪1号店をオープンし、今年1月までは5店舗だったが、そこから急成長し、現在都内に月5件ペースで出店。2022年10月3日時点では20の店舗を運営している。

この事業の中で、上川芳彦さんは、レンタルエース開発プロデューサーとして、レンタルスペースとして活用できる物件探しと、出店をしたい投資家さんに向けての営業・コンサルを担当している。

1960年生まれの上川さん、現在に至るまでの経歴はとても豊富だ。

アパレル関係の会社員からスタートし、そこから独立企業。独立した事業もアパレルから不動産へと転身し、現在に至っている。

時代の変化や流れとともに、さまざまな紆余曲折がありながらも、確実に実績を残してきたその足跡には、時代を生き抜くヒントがあちこちに散りばめられている。

それは、これからくる新しい時代に対しても、決して色褪せるものではないだろう。

上川さんは、愛知県で生まれたが、生まれてすぐに家族と共に東京へ移り住む。それ以来、ずっと東京で育ってきた。

「小さいときは、年上の子とばかり遊んでしましたね。その方が刺激もあって楽しかったです」

中学、高校になっても同級生のお兄さんなどの年上の人と交流を深め、広げていったという。

「やはり、自分より先を生きていますから、自分と全然視点が違う。その違いが面白かったですね」

この上川さんの感覚が、この後の人生を物語る鍵になっていることが、取材を進むなかで少しずつ明らかになっていく。

上川さんは高校卒業後、繊維総合商社に入社。

洋服を扱うアパレル系部門への配属を希望していたが、配属された部署は「呉服」部門だった。

この時、1978年。まさに、バブル経済期に向けて景気が右肩上がりで伸びていった時代だ。今とは違い当時の呉服業界は流通も多く、売上も大きかった。

上川さんの担当は都内の大手百貨店。右肩上がりの景気動向と相まって、百貨店では毎週催事が開催された。度重なる残業・休日出勤で労働時間は月200時間を超えるという、多忙を極める日々を送る。

商社で4年勤めたのち、上川さんは念願であったアパレル系の仕事に転職する。主に女性のスカートやパンツといったボトムスを扱うメーカーで、百貨店やブティックといった店舗に商品を卸す営業担当の仕事に就いた。

ここで上川さんは独自の視点で、飛躍的な営業成績を収める。

商品を開発する企画部門がありながらも、上川さんは営業で培った独自の着眼点で商品の企画を打ち出すことがあった。

「企画部門は、当時の売れ筋のスカートやパンツを持ってきては、『これと似たものを作ろう』という考え方。それよりも、よく売れているブラウスやシャツを見つけてきては、それに似合うボトムスを作ろう、という視点で何点か商品を作りましたね」

企画部門は商品そのものを企画・製作指揮をする専門部隊。そことはまったく違うアプローチで生み出された上川さんの商品は飛ぶように売れた。売り時である週末には各店舗で在庫がなくなっていくほどだった。

「週末になると自分でハイエースを運転しては、当時宇都宮にあった工場に商品を引き取りに行っては、銀座とかの各店舗に直接納品しに回っていましたね。会社が契約している運送便では納品がまったく追いつかないんですよ(笑)」

他の営業担当の年間売上金額が、8千万円から1億円といった実績のなかで、上川さんは3億円超えという売上実績を叩き出す。まさに上川さんの着眼点が、見事に売上実績として実証された話だ。

営業に回っては、各店舗によく提案をしていたという上川さん。

「その店舗のカラーに合ったものだけではなく、そのカラーとは少し違うテイストのものをよく提案していましたね」

「いつもとちょっと違う服を着てみたとき、周りからも『あれ、どうしたの』『意外と似合うじゃん』と認められていくことで、また違う自分のスタイルが出来上がることってあるじゃないですか。それと同じ感覚です」

いつも同じカラーだけだと成長がない。少しずつ変化をすることでまた新しい需要を生み出せる。人も店舗も同じではないか、という思いが常にあったという。

こうしてアパレルメーカーで実績を残した上川さんだが、35歳のときに次のステップに進む。独立起業を果たしたのだ。そして、独自の着眼点、まさに戦略的な発想で自らの事業を広げていく。

上川さんが独立したのは1995年。

この当時、アパレルの流行はDCブランドからインポートもの、つまり直輸入品へと移り変わっていった。今ではよく耳にする、アルマーニ、グッチ、ルイ・ヴィトンといった海外製品が日本市場に入り込んできたのがまさにこの頃だ。

この流れに合わせて、ブティックの形態も少しずつ変わり始める。これまでは、店舗ごとに取り扱っている商品は専門分野に特化していたが、服を上下セットで揃えたり、さらに、帽子や鞄、アクセサリーを扱ったりと、いわゆる「セレクトショップ」への流れへと変わっていったのだ。

この流れに上川さんも乗った。

「独立したてのときは本当にお金がなくて。だから妻が作ったアクセリーをまず売るところから始めました」

上川さんは28歳で、宝飾デザイナーの妻と結婚。妻がデザインし製作したベネチアガラスなどを使ったビーズアクセサリーを、会社員時代につながりがあった百貨店やブティックへ売りにいった。

が、ただ売り歩き回っただけではなかった。

ここで上川さんのセンスが光りだす。

この当時、アクセサリーの卸売りは、置いてもらったブティックで売れた分だけを売上・請求を建てるしくみが主流だった。上川さんはまずこれを変えた。自社アクセサリーの品質レベルを上げ、製品すべてを卸先の店舗に買い取ってもらうという売り方に変えていった。

そして、さらにもう一手、あることを仕掛けていく。

当時、『Vingtaine (ヴァンテーヌ)』というアシェット婦人画報社が発刊している女性雑誌があった。婦人服やアクセサリー、雑貨などが数多く紹介するいわば情報雑誌だ。

「この雑誌社に、『雑誌の中でコーディネートするアクセサリーにウチのものをぜひ使って下さい』と、飛び込みで交渉に行ったんですよ。それ以後も、編集会議の3、4日前になるとお菓子などの差し入れと共に『いつでも自由に使って下さい』といってアクセサリー一式を置いていきました」

この努力が実り、自社のアクセサリーがコーディネートに採用された。上川さんの会社名、商品名がコーディネートのクレジットとして掲載されていく。業界でも一目置かれている雑誌のクレジットだ。知名度を上げるにはうってつけだ。

しかし、ただ知名度を広げるだけが目的ではなかった。そこにはもう一つ大きな真意が隠されていた。

当時まだスタートアップしたところで、卸している店舗数はまだ少なかった。上川さんは、販売店舗数が少ないこの状況を、『Vingtaine』という有名雑誌のクレジットの影響力を使って自社の立ち位置を逆転させた。つまり、販売先が少ない状況にあった自社のアクセサリーを「入手しにくいアクセサリー」として「希少価値」へ転換させ、売上を伸ばしていったのだ。

それを顕著に物語る出来事が実際に起こる。

銀座で、ある有名店が新装開店するにあたって、上川さんのアクセサリーもそこに卸すことが決まった。『Vingtaine』が、この内容と開店日の情報を雑誌で告知してくれた。

この新装店の開店日、大変な騒ぎとなった。

「お客さんが大挙して来まして……。もう『我先に』という感じでウチのアクセサリーの掴めるもの全てを手に取っていくという感じでした。とにかく収まりがつかなくなって、この日は確か閉店も1時間延長したことを覚えています」

ただ、この事態は想定していましたけどね、と上川さんは少しニンマリとする。意図してこのように仕掛けたというから、その戦略的発想は驚くばかりだ。

戦略的な動きを皮切りに、上川さんの会社はさらに卸し先を各有名百貨店にも広げ、アクセサリー用の素材の調達先も、イタリア、フランス、ベルギーとヨーロッパを中心に広げていく。

東京ビッグサイトの見本市よりも大きいイタリア、フランスの各展示会で仕入れることもあれば、朝早くからやっている蚤の市や古道具市といった小さい市にも足を運び、アクセサリーの材料となるものを探し求めた。

朽ちたシャンデリア。

錆びついたドアの取っ手。

目についた面白そうな商品を仕入れてはバラし、加工し直してアクセサリーのパーツへと変えていく。アクセサリーのイメージとはまったく縁遠いものほど、楽しさ、面白さが増していく。

「古道具から他にはない唯一無二のアクセサリーが作られていくのが、本当に楽しかったですね。『このパーツたちに、もう一度息を吹き返してあげよう』みたいことをみんなとワイワイ言いながら、面白がってやっていました」

当時の様子を、上川さんは実に楽しそうに語ってくれた。

用済みの道具たちが、どんどん唯一無二のアクセサリーへ生まれ変わっていく。角度をちょっと変えてみて、あるいは、またちょっと違う手間を加えてみる。必要とされているかどうかすらわからなかった古道具たちが、まったく別な姿で息を吹き返し、人々を喜ばせていくではないか。

こうした上川さんの着眼点、発想、戦略の積み重ねは、零細企業ではありながらも、海外展示会で素材を収集していた立場から、世界中から関係者が集まるフランスの展示会に自らブースを出店させ、恵比寿など東京都内にも自社店舗を構える事業規模まで押し上げていく。

しかし、成長させてきた事業も、時代の変化ともに残念ながら終焉を迎えることになってしまう。

終焉のきっかけは「為替」だった。

90円台後半から100円台前半の間をいったりきたりしていた為替は、円安へと向かい始める。今まで仕入れていた価格が1.4倍、1.5倍となっていった。為替予約なども使い、なんとか凌ごうとしたが、円安傾向の流れは止まることなく、いかに安い素材を見つけてきても、採算が取れなくなってきたのだ。

ちょうどこの頃、上川さんの会計を手伝ってくれていた人が、折しも不動産事業で独立することになった。

為替の影響で、アクセサリーを作ろうとするほどに損害が膨らむ。収益の損失が大きくなる前に、知人の不動産事業を手伝う方向へと舵を切ることを決意し、35歳で立ち上げたこれまでの事業をたたんだ。

51歳のときだった。

こうして始めた不動産業だが、二人ともこの業界での経験は全くない。さて、どうしていこうか、というとき事務所に1通のFAXが流れてくる。

それは、オールド不動産代表の竹越達哉(たけこしたつや)社長もかつて在籍していたリノベーション会社、「リノベる株式会社」からの加盟店募集の案内だった。不動産事業の経験のなかった二人にとってまさに渡りに船。事業の足がかりとするために、リノべる(株)の加盟店募集に申し込んだ。

このときは、竹越社長もリノベる(株)にまだ入社する前。二人が出会うのは、ここから約半年ほど時間を後にする。

「竹越さんとは、出会ってから仕事をする機会が多くてよく一緒にいましたね。特に出会ったころは、私も会社をたたんで間もなかったからお金がなくて、竹越さんもお金がなくて。移動する時の電車賃をお互い持ち合わせのお金で融通し合うぐらいでした(笑)」

お互いつらい時期の気持ちを痛いほど理解しあい、住まいも近かったことから休日でもよく会っていた。

このような状態から、上川さんは加盟してから2年後には「リノベる」でも売上トップまで躍り出る。

「これまでの営業活動はずっとB to Bでした。これに対し不動産業はどちらかといえばB to C。同じ営業でもやはり質は違います。でも、違うからこそまた何か生まれることもあるだろうと思って、B to Bの発想なども取り入れてやっていましたね」

これまでとはまったく違う業種でありながら、しかもどん底の状態から、またもや独自の視点で、経験のない業界でも足跡をしっかりと残した上川さん。やがて、竹越社長ともコンビを組んで、大きな売上を打ち立て、両者の関係はさらに深まっていく。

当時のことを語る上川さんの言葉の端々には、お互い裏も面もなく、苦楽をともにして来たからこその深い信頼関係でつながっていることが感じ取れる。実際に、竹越社長が独立を果たした現在でも、上川さんがともにいることが何よりもその証拠だろう。

「いまでも時として仕事がうまくいかなかったりすることもあるのですが、代表として厳しい言葉も言ってくれるし、本当にありがたいと思っています」

「受け持っている仕事内容とはちょっと違うのですが、リノスペのサイトを見ては、一人で予約率の動向を分析したりしています」

ソファが置いてある画像は予約率が良さそうだ、イメージが堅そうな椅子やテーブルが置いてあると伸び率がどうも鈍そうだ、といったことを一人で考え分析することが大好きだという上川さん。

ちょっとした違い、違和感からの発想、気づき。

そこから新しい価値が生まれる。

当たり前を当たり前としてみない。

小さいときから、自分の世代よりも上の人と遊ぶのが何よりも好きだったのは、「自分にない視点があるから」といっていた上川さん。

その足跡を辿ると、アパレルと不動産という、業界としては共通点が見出しにくくまったく違う分野だが、「リノベーション」という目の前のものを違う価値に生まれ変わらせるアプローチでつながっていく。

ヨーロッパ各地の古道具市で眠っていた道具たちに、新しい息吹をかけてアクセサリーとして新しい価値を持ったものへ生まれ変わらせる。まさに「リノベーション」ではないか。

古くなって使わない。

いらない。

もう用済み。

違う。それは違う。

「そこに見出せる価値はまだまだあるはず」

古くなったモノを、私たちはつい価値がないものとしてみてしまう。そのモノ本来の使い道としては、そうかもしれないが、他の使い道に転換したらどうなるのか。上川さんは常にそう考える。

価値というのは、常に新しく生まれてくることにあるが、ゼロから新しく生まれてくることだけとは限らない。「生まれ変わり」もまた新しい価値だ。

それだけではない、まったく違う姿に生まれ変わりゆく物語そのものに「思いもよらない感動」という価値もまた加わるかもしれない。

「時代はどんどん変わるけど、このような視点でものを見ていくことは、きっとこれからも変わらないのではないかな、と思います」

上川さんはそう語る。

呉服、アパレル、アクセサリー、そして不動産、とそれぞれ違う業種、さらにそれまでの時代の流れの中でも、共通した着眼点でその都度新しい価値を生み出し、実績を残してきた上川さんの言葉には説得力がある。

「リノベーション」という言葉は、これからの時代を生き抜く一つのキーワードとも感じる。

実は、上川さんは、3年ほど前にがんを患った。見つかった時点では病状もかなり進行しており「このまま死ぬのではないか」ということも覚悟したという。そんな苦境すらも乗り越えてきている。

すでに60歳を超え、闘病という過酷な体験もしながらも「自分のいるうちは日本一を目指していきたいと思っています」という上川さん。好きなお酒も控えつつ健康に配慮しているという。

その言葉と行動には、「リノスペチームの仲間たちと『レンタルスペースで世界をとる!』」という竹越社長の目標を、静からながらもしっかりと支え、足掛かりを築こうとする上川さんの意気込みが伝わってくる。

掲載内容の一部に誤りがある場合がございます。